Trois ans après l’hashtag #Metoo qui a permis aux femmes de délier la parole au sujet des violences sexuelles, l’ouvrage de Camille Kouchner, « la Familia Grande », paru en janvier dernier et mettant en cause le politologue Olivier Duhamel, crée un nouveau mouvement de prise de parole publique massif. La déflagration est libératrice pour les victimes d’abus sexuels sur mineurs. Quelques mois plus tard, c’est Coline Berry Rojtman qui porte plainte contre son père, l’acteur Richard Berry (70 ans) pour « des faits de viols et d’agressions sexuelles incestueux et pour corruption de mineure ». Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 96% des agressions incestueuses sont perpétrées par des hommes. En Belgique, pour l’année 2019, l’Asbl SOS Inceste Belgique compte 1.255 appels téléphoniques (soit 4/semaine), 453 entretiens et 61 nouveaux dossiers ouverts. Des chiffres qui risquent d’exploser en 2020 en raison du confinement. Grand tabou de l’humanité, l’inceste demeure pourtant un fléau, sans distinction d’âge ni de milieu socio-économique, par défaillance du repérage. Il n’est en outre toujours pas criminalisé en tant que tel.

Un enfant n’est jamais consentant

Sur la base de la définition proposée par l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE), on parle d’inceste lorsque l’abus sexuel est réalisé par un (des) parent(s) ou allié(s) de l’enfant avec lequel le mariage est impossible : le père, la mère, le beau-père, la belle-mère, auquel on adjoindra, lors des reconstitutions familiales, le compagnon (compagne) stable d’un des parents, pour peu que cette personne ait été mise en position de substitut parental.

L’ampleur du phénomène reste difficile à évaluer en Belgique. Certains pays comme la France, ont toutefois mené des études quantitatives. Selon l’AIVI, la première Association Internationale pour la lutte contre l’inceste basée dans l’Hexagone, un enfant sur cinq fait l’objet de violences para ou intrafamiliales d’ordre psychologique, physique ou sexuel avant 18 ans. Parmi les victimes, on retrouve une proportion de 80 % de filles et 20 % de garçons. L’inceste appartient au continuum des violences sexuelles patriarcales : plus de 70% des auteurs sont les grands-pères, pères ou frères des victimes. La Convention européenne des Droits de l’Enfant rappelle pourtant qu’un enfant n’est jamais consentant. Il ne peut consentir à ce qu’il ne connaît pas.

Face à ces données alarmantes, l’AIVI relève aussi qu’il existe toujours une forte culture de la suspicion au sein des familles. Seulement 30% des proches qui recevraient les aveux d'un enfant victime préviendraient les autorités. Les autres préfèreraient garder le secret ou attendre des soi-disant « preuves » (60%). Quant aux plaintes qui parviennent à arriver jusqu’aux parquets, 3 dossiers sur 10 sont classés sans suite.

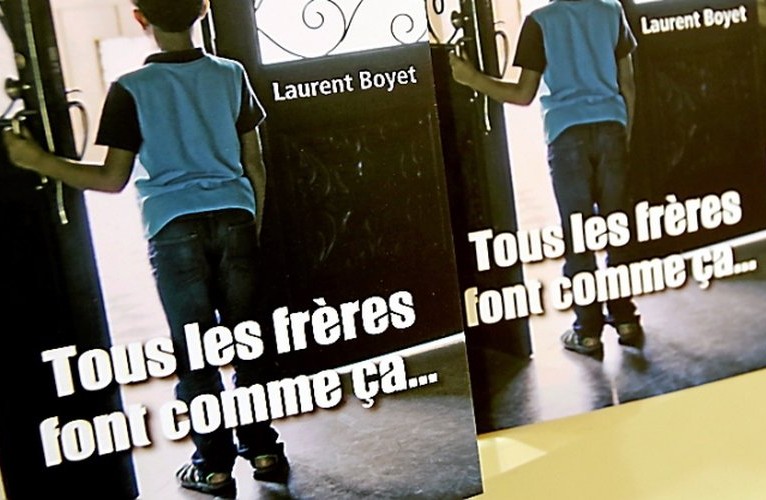

« Un secret de frères »

L’abus sexuel intrafamilial existe aussi au masculin. Dans une autobiographie « Tous les frères font comme ça » (Editions Grasset), Laurent Boyet (49 ans), aujourd’hui capitaine de police à Perpignan, détaille comment il a été abusé dès l’âge de 6 ans par son frère de 10 ans son aîné. Un texte livré brut, aigu comme un cri, qui plonge le lecteur, sans aucune fioriture, au cœur de l’abjecte. « Ma vie a basculé un matin d’été (…) Une fellation, une sodomie, ses éjaculations sur mon petit corps écrasé comme un pantin désarticulé sous le poids de ses seize ans (…) Ce matin-là, il y eu irrémédiablement un avant et un après. J’ai pris cent ans en quelques instants (…) Chuuut…, tous les frères font comme cela lui glisse à l’oreille son abuseur (…) Pour comprendre, il faut savoir et pour savoir, il faut dire l’insoutenable », précise l’auteur.

Non, tous les frères ne font pas comme ça !

C’est vers l’âge de 12 ans que Laurent Boyet va prendre conscience que ‘non, tous les frères ne font pas comme ça !’ Un soir, ses parents croient leur fils couché, mais il est caché derrière la porte du salon. La télévision est allumée. Au programme : une émission sur l’inceste. « Quand j’ai compris que ces douleurs réitérées qui m’était infligées, que chacun de ces coups de reins étaient interdits, je me suis écroulé en sanglots. Son ‘secret de frère, tu parles !’ Mon frère me violait ! Mon silence m’a alors fait honte. Il m’a renvoyé une image sale et monstrueuse de moi. De victime, je me suis senti coupable. Et cela me poursuivra des années durant, jusqu’à me haïr parfois ! »

Un silence complice

Pour lutter contre l’inceste et l’identifier, il faut commencer par oser le nommer. Certaines familles ne sont pourtant pas préparées à considérer l’inceste comme une agression sexuelle. Elles se voilent la face et admettent au mieux un dérapage qu’il vaut mieux taire. Il y a quelques années seulement, Laurent Boyet se décide à prendre la plume pour dénoncer par courrier à ses parents ce que son frère, « le fils prodige, le préféré tant aimé », lui avait fait. Il se prépare à tout, mais pas au rejet. « L’une de mes sœurs s’est érigée en chef de clan. Elle m’a téléphoné en me signifiant qu’il était inacceptable que je fasse autant de mal à la famille avec des colportages insultants et que j’étais banni de la meute. » Mais, la pire des ruptures pour l’enfant torturé sera l’aveu maternel : « j’ai toujours pensé que malgré mes attitudes, mes regards, mes replis sur moi pour tenter de faire comprendre que quelque chose d’anormal se passait, ma mère ne voyait rien. Or, elle me fera comprendre qu’elle s’était toujours doutée des abominations dont j’étais victime. J’ai eu un haut le cœur lorsque j’ai pris toute la mesure de cette abstention parentale coupable. »

Des faits devenus imprescriptibles

Le mécanisme de l’emprise est fondamental pour comprendre la spécificité de l’inceste. Le fait que l’agression soit perpétrée dans un lien familial et par un proche emprisonne l’enfant victime qui refoule ces abus. C’est ce que l’on appelle le mécanisme de « décorporation ». Et le refoulement est bien plus puissant que le déni. En moyenne, une victime d'inceste, lorsqu'elle confie les violences subies, ne le fait que 16 ans après les faits. Les professionnels du secteur ont donc militer pour un allongement du délai de prescription. C’est à présent chose faite. La prescription de l’action publique était de 15 ans après la majorité en Belgique. Depuis 2019, les abus sexuels sur mineurs sont imprescriptibles pour laisser aux victimes le temps psychologique qui leur est nécessaire à entamer un parcours judiciaire.

Quelles sanctions dans la loi ?

En ce qui concerne la peine, comme en France, seul le code civil fait explicitement référence à l’inceste dans le cadre de l’interdiction du mariage au sein de la même famille. Il n’apparaît pas dans le code pénal belge en tant que crime à part entière. Il y est pénalement sanctionné - sans jamais être mentionné nommément - en tant que circonstances aggravantes à travers les articles 375 et suivants concernant le viol et justifiant des peines plus sévères.