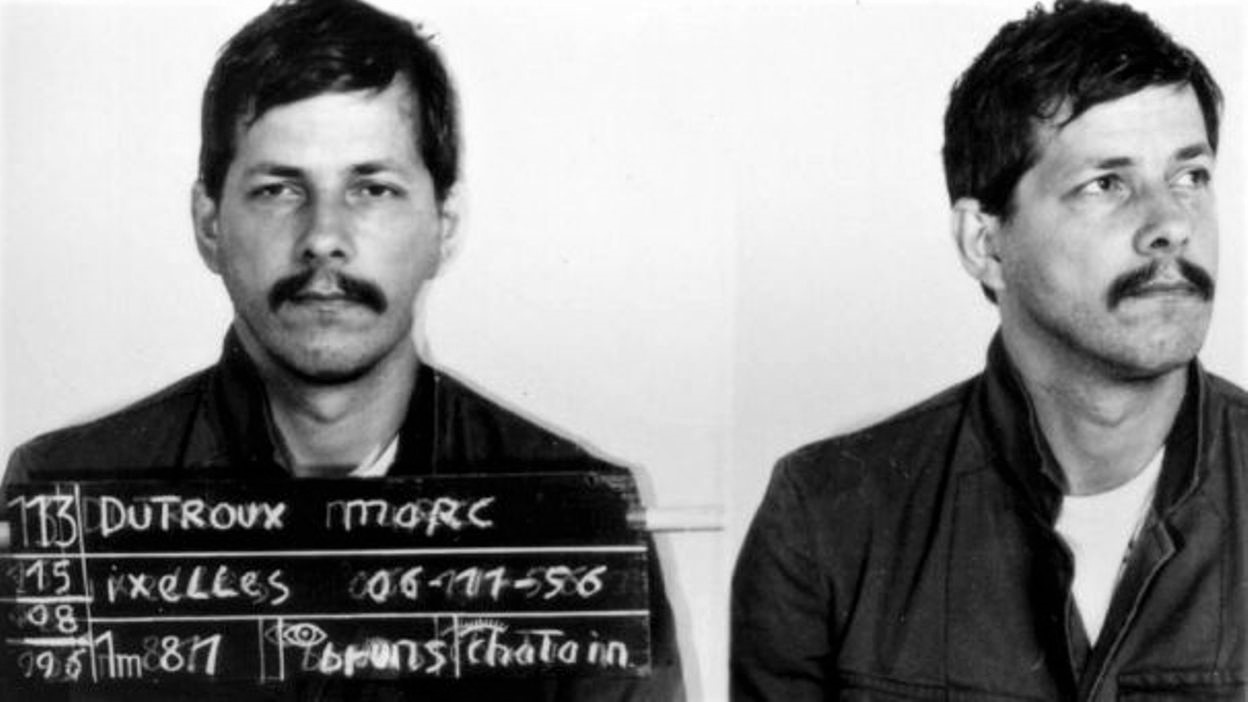

En 1996, l’affaire Dutroux révèle au grand jour les atrocités sexuelles qui peuvent être commises sur des enfants. Trente ans plus tard, la RTBF s’interroge : « doit-on pardonner à Marc Dutroux ? ». D’abord, la question est très mal posée. Le pardon est un concept moral. En droit, après avoir été sanctionné par la justice, on parle d’amendement dans la perspective d’une réinsertion. Marc Dutroux a-t-il pris conscience en prison de ses fautes commises ? La réponse scientifique est négative. Dans un processus de réhabilitation éventuelle, la privation de liberté ne fonctionne pas avec les psychopathes. Explications.

Incarcéré depuis le 13 août 1996, date de son arrestation, Marc Dutroux est depuis soumis à un régime de sécurité particulier individuel (RSPI), un régime de détention spécialement conçu pour les grands criminels et les détenus terroristes. Entre autres restrictions : pas de contact avec d’autres détenu et des promenades au préau en solitaire. Estimant qu’il mérite de ne pas finir ses jours dans de telles conditions d’isolement, plusieurs de ses avocats successifs ont tenté de plancher sur une possible libération conditionnelle, et notamment maître Bruno Dayez. En octobre 2020, le verdict des trois experts-psychiatres chargés d'évaluer l'état mental actuel et le degré de dangerosité de Marc Dutroux tombe. Le rapport de 90 pages est accablant : « on parle d'une personnalité asociale, dénuée de toute empathie, qui présente des traits narcissiques et pervers, mais aussi ce qui pourrait s’apparenter à un sadisme sexuel. Il ne présente toutefois aucune pathologie mentale. Autrement dit, Marc Dutroux est sain d'esprit. Son profil est purement psychopathique ».

Un pervers narcissique

En 2004, devant la cour d’assise d’Arlon, psychiatres et psychologues avaient déjà exclu toute forme rédemption. « Un psychopathe est une personne tout à fait asociale, insensible, sans remords, incapable d'éprouver de l'amitié ou de l'amour. La psychopathie est un trait de caractère et non pas une maladie. Un psychopathe n'est quasiment pas amendable », avait expliqué à la barre le docteur Walter Denis. Il avait également précisé que Marc Dutroux était sans doute, parmi les quelques 3.000 détenus examinés, le cas le plus pur de psychopathie qu’il avait rencontré au cours de toute sa carrière. « Un cas d’école, manipulateur, pervers narcissique, imbu de lui-même, autoritaire, qui au terme de sa peine représentera toujours un risque pour la société », avait-ponctué.

Une configuration mentale génétique

Selon des travaux récents, la psychopathie n’est pas curable. Elle serait plutôt un trouble neurodéveloppemental, c’est-à-dire une configuration cérébrale génétiquement déterminée. Stefan Röpke professeur à l’Université Charité (Berlin) a ainsi mesuré au moyen de l’imagerie par résonance magnétique (IRM) l’épaisseur de leur cortex cérébral chez des personnes atteintes de psychopathie Il a ainsi pu objectiver des anomalies structurelles dans une région qui est impliquée dans les processus de compassion. Cette région était nettement moins épaisse.

Sheilagh Hodgins, chercheuse à l’Institut Universitaire en Santé Mentale de Montréal, a, quant à elle, soumis à l'imagerie cérébrale deux groupes de criminels violents composés respectivement de contrevenants psychopathes et de contrevenants sans syndrome de psychopathie et un troisième groupe témoin, formé de personnes sans antécédent de violence. Les participants, tous des hommes, étaient âgés de 20 à 50 ans. Il a pu constater dans le cerveau des psychopathes un volume anormalement faible de matière grise bilatérale, au niveau du cortex préfrontal antérieur et dans certaines zones des lobes temporaux. Ces zones du cerveau sont associées au traitement des émotions prosociales, comme la culpabilité et l’embarras, et au raisonnement moral. La spécialiste rappelle aussi que ces zones jouent un rôle déterminant dans l’apprentissage, au moyen des mécanismes de récompenses et de punitions, ceux-là-même qui canalisent les comportements dans la petite enfance. C'est la première fois que de telles différences sont identifiées entre sujets violents avec et sans psychopathie, souligne la chercheuse dans son étude, publiée dans la revue Archives of General Psychiatry.

Une absence d’empathie

Pour Sheilagh Hodgins, « le psychopathe a une forme d’intelligence cognitive, mais ses émotions frisent le néant. Il est insensible et perpétuellement dans le contrôle. On ne peut pas le prendre par les sentiments, simplement parce qu’il est incapable de ressentir de l'empathie pour autrui, ni amour, ni amitié, ni compassion. Manipulateur hors-pairs, pour éviter que les autres ne fassent quelque chose qui lui déplaise, il va utiliser la tromperie. Il possède d’ailleurs une palette très riche de subterfuges et ment avec un aplomb assez déconcertant. Quant à l’altérité, il ne connaît pas. Les gens sont des objets utiles pour arriver à ses fins et non des sujets. C’est un prédateur et un prédateur ne se soucie pas de sa proie. Il est froid et cynique, sans empathie ».

Un risque de récidive accru

Ces résultats, précise la chercheure, « confirme l'importance de distinguer deux catégories de comportements antisociaux dans les détenus de longue durée : les criminels et les criminels psychopathes, ce qui fonctionne en termes d’amendement et de possible réinsertion dans la société civile avec le premier groupe ne fonctionnera pas avec l'autre ».

Un psychopathe a conscience du mal qu'il cause à autrui, mail il n’en a cure. Il n’a aucune conscience morale ou éthique. Il fait volontairement le choix de ne pas adhérer au système, ce serait admettre qu’il y a une puissance au-dessus de lui. A l’inverse, se mettre en infraction par rapport aux codes sociétaux nourrit son illusion d’invincibilité. Ce syndrome de toute-puissance associé à la frustration de l’enferment a probablement alimenté et creusé un peu plus sa blessure narcissique. Ce pourquoi, dans un processus de remise en question, passer par la case prison ne fonctionne pas avec les psychopathes. Une éventuelle libération est dès lors nulle et non avenue.